鏡の向こうの住人

解説

日本には「忌み数」として知られる数字が存在する。特に4と9は、命や死、運命に対する畏れを象徴する数字として古くから忌避されてきた。4は「死」と読まれることから、直接的な恐怖を伴い、9もまた「苦」との関連から避けられる傾向がある。これらの数字は、日常生活の中でも特別な意味を持ち、たとえば病院の病室番号や、祭りごとの日程にも影響を与える。

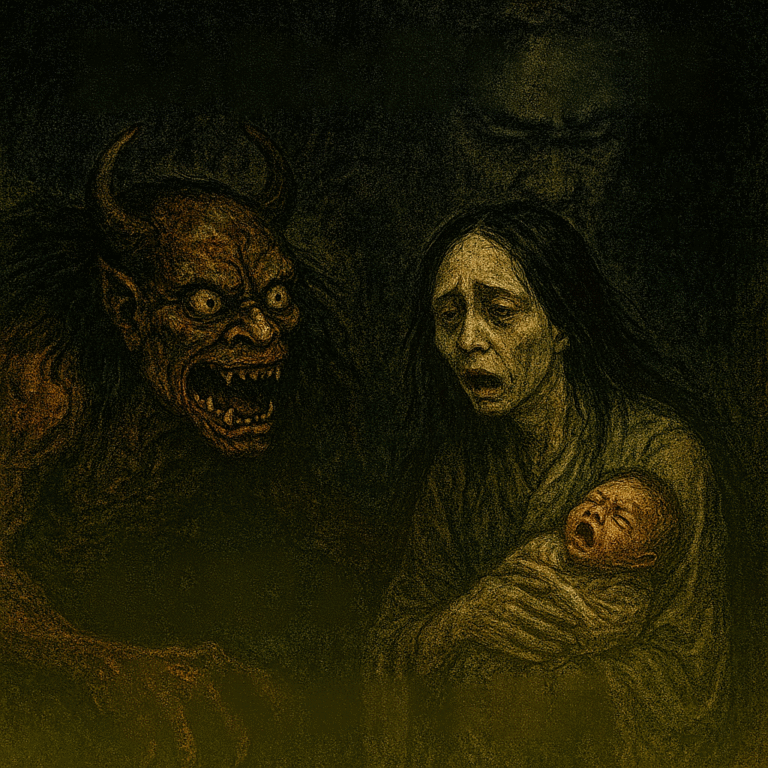

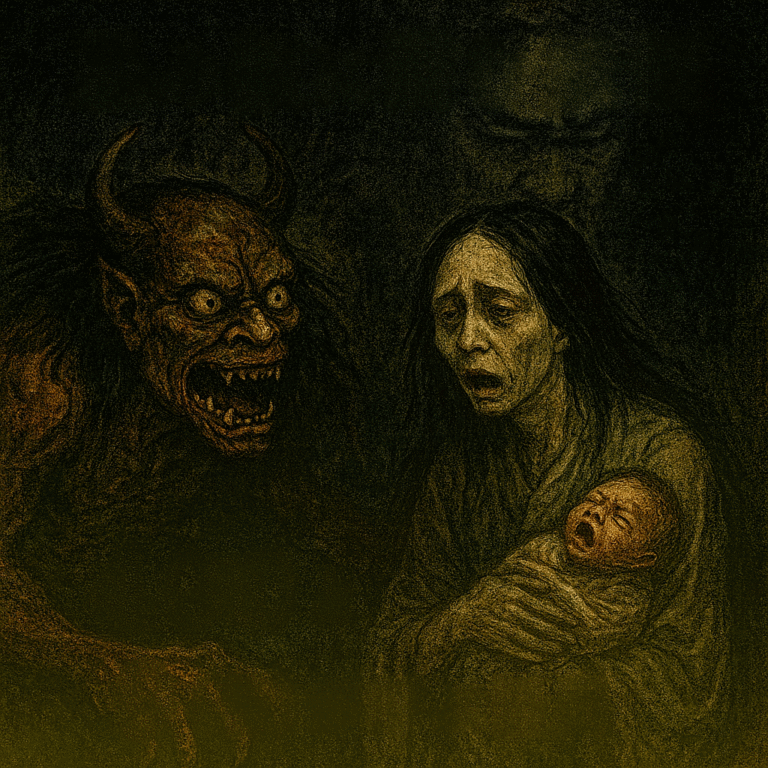

日本の民間信仰や妖怪伝承においても、数字は強い象徴性を持つ。妖怪はしばしば人間の恐怖や不安を具現化した存在であり、数に対する恐れは、彼らの存在を通じて強調されることがある。たとえば「四谷怪談」や「九十九髪姫」などは、数字が持つ暗いイメージと、そこに宿る怨念や悲劇を巧みに絡めた物語である。こうした文化的背景は、私たちの心の奥底に潜む恐怖を呼び覚まし、和風の怪談に独特の深みを与えている。

怪談

田舎の小さな旅館。薄暗い廊下を進むと、古びた鏡が目に入った。表面は曇り、まるで何かを隠しているかのように感じられる。壁に掛かるその鏡は、特に何の変哲もないように見えたが、宿の主人は目を細めて言った。「この鏡には、気を付けてください。あまり近づかない方がいい。」

旅館には4部屋、9泊までが原則だが、常連の客はいつも同じ部屋で、必ず4回目の宿泊を好むという。彼は毎回、窓際に鏡を置いたままにしている。宿泊客もそれに倣い、無意識に4回目を選ぶ者が多い。旅行者はその意味に気づかぬまま、鏡を見つめる。映る自分の姿が、少しだけ遅れて反応するのが不気味だ。

ある晩、宿泊客の一人がその鏡の前に立ち、じっと見つめる。その瞬間、何かが彼の視界の端をかすめた。振り返るも誰もいない。再び鏡に目を戻すと、彼の背後には何かが立っている。人影のようで、確かな形は見えない。ただ、確かにそこに感じる圧力。

彼は恐怖心を抑え、無理に目を閉じるが、背後の気配は消えない。鏡の中の姿はゆっくりと変わり、まるで彼を見つめ返してくるように感じられた。汗がにじむ中、彼はそのまま目を閉じ続けた。短い時間の後、何も感じなくなった。再び目を開けると、鏡は何事もなかったかのように静かに光を反射していた。

翌朝、彼は旅館を後にしたが、その後の旅がどうであったかは誰にも知られていない。宿の主人は彼の姿を見つけることもなく、ただ静かに鏡を拭き続けた。

その鏡は、また新しい宿泊客を待っている。静かに、そして心をざわつかせるように。