四と九の間

解説

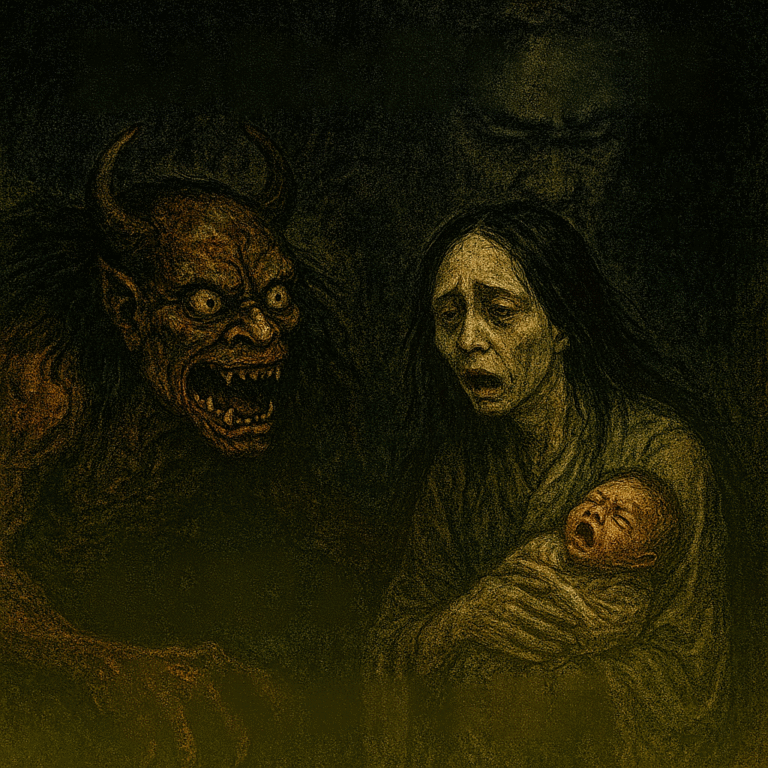

日本の文化には古くから忌み数が存在する。特に「四」と「九」は、発音がそれぞれ「し」と「く」となり、死や苦しみと結び付けられ、不吉とされる。これらの数字は、日常生活においても避けられることが多く、例えば病院における病室の番号や旅館の部屋割りなどにも影響を及ぼしている。

また、妖怪や伝承とも深く結びついており、神社やお寺での儀式や迷信においても、これらの数は重要な役割を果たしている。たとえば、特定の数を超える派生や集まりは、悪霊の宿りとも捉えられ、特に四人での食事や九匹の動物が集まることは、慎むべきとされる。このように、忌み数はただの数字以上の存在で、日常に潜む不気味さを象徴している。

怪談

古びた旅館の廊下は、薄暗く、湿気が漂っていた。壁にかかる古い掛け軸の絵は、陰影によりますます不気味さを増している。客が少ないため、静寂が広がり、その中に時折聞こえる木のきしみが、彼女の心を不安にさせた。

廊下の突き当たりには、「404」という部屋の扉があった。彼女は、その部屋を選んだ理由を今も思い出せない。ただ、何故かその数字が目に留まり、その部屋に通されることとなった。四だ、死だ、どこかで聞いたことのある言葉が頭をよぎる。

部屋に入ると、窓の外の景色は薄暗い山々に覆われ、雨がポツポツと当たる音が耳に残る。壁には年季の入った家具が並んでおり、古い畳の匂いが鼻をくすぐる。彼女は荷物を置き、包みを解くと、気晴らしにと本を読み始めた。

その時、ふと気配を感じた。視線を向けると、どこからともなく現れた影が、部屋の隅に立っている。彼女は息を呑んだ。しかし、よく見ると、それは彼女自身の影だった。身体は動かず、影だけがそっと動くのだ。その影は、まるで彼女を探すように揺れた。

冷たい風が窓を通り抜け、彼女の体を掠めた。背筋が凍りついて、周囲を見渡しながら小声で呟く。「何かいる?」その声は空虚に響き、返事はない。

時間が経つにつれ、旅館の静けさが彼女の心に重くのしかかってきた。何度も部屋の扉を確認するが、出かける気にはなれなかった。四という数字が、彼女の胸の中で響き続け、一層の恐怖を生み出している。

扉を叩く音がした。彼女は振り返るが、誰もいない。再び扉に近づくと、濡れた手の跡がついていた。動揺しながらも、彼女はそれを拭こうと手を伸ばした。その瞬間、背後でささやくような声が聞こえた。「おかえり。」

振り返ると、誰もいなかった。しかし影は、今も彼女の息の周りで揺れている。彼女は思わず目を閉じる。その瞬間、心の奥底に潜む恐れと無言の承認が、彼女を包んだ。

閉じた目の前に広がる、四と九の間に漂う不吉な気配。それが何を意味するのかは分からない。ただ、彼女はそれを知りたくなかった。再び目を開けた時、影はもうそこにいなかった。彼女は安堵しながらも、同時に薄暗い廊下に視線を向けた。

その先には、「499」という部屋があった。