雨戸を叩く誰か

解説

日本の文化には、数字に対する特有の感覚が根付いている。特に「4」と「9」は不吉な数字として忌み嫌われている。4は「死」に通じ、9は「苦」に結びつくため、葬儀や病院、さらには日常の場面でも避けられることが多い。また、これらの数字は多くの妖怪や伝承と関係を持つ。たとえば、古い家や旅館では、4の部屋番号は用いられないことがある。こうした数字がもたらす不安感や恐れは、しばしば物語の根底にも息づいている。日本の忌避される数字が生み出す不気味さは、我々が普段目にする風景を一変させ、日常が潜む恐怖を浮かび上がらせるのだ。

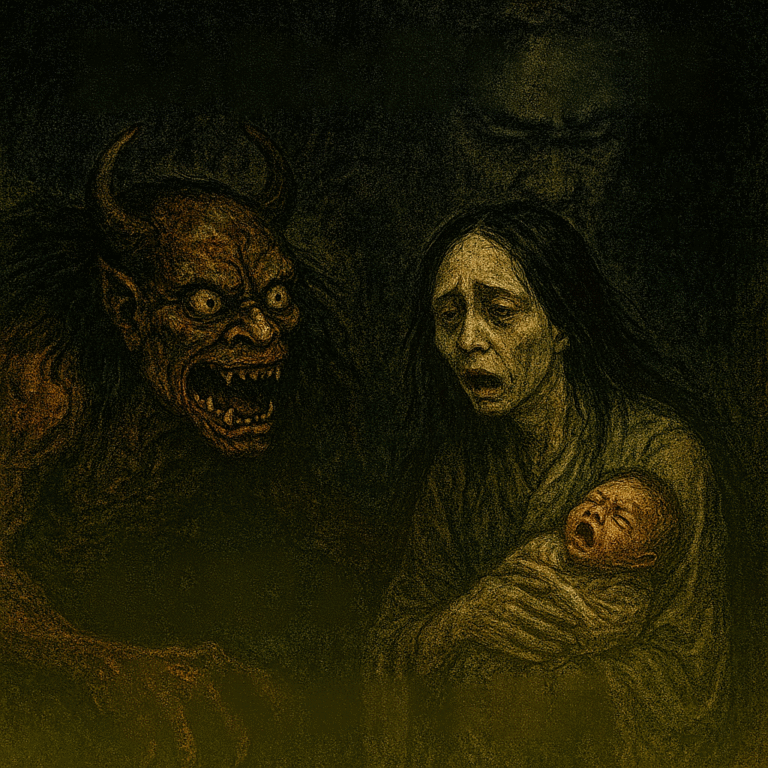

怪談

古びた旅館に泊まった夜、雨が激しく音を立てていた。廊下を歩くと、湿った畳の匂いが一層強まる。一人の客が、ふと見上げた雨戸に気づいた。全ての部屋の雨戸は閉じられているはずなのに、ある一つの部屋にだけ、薄暗い隙間があった。

不意に、雨戸が叩かれる音が響いた。コン、と鈍い音が、雨音に混じり、耳に届く。「誰だろう」と思ったが、廊下には誰もいない。心のどこかに疑念が生まれ、立ちすくんでしまった。音は続く。ゆっくりと、確かな間隔で。

客は恐る恐るその部屋の入口へ近づいた。扉は重々しく、木の感触とともに冷たい風が漏れ出す。中からは、微かに「来て」と囁く声が聞こえた。意を決して扉を開けると、薄暗い室内には誰もいない。ただ一つの窓から雨音が入り込み、怨念のように響いていた。

「やっぱり、誰もいないのか」と安堵しかけたが、足元に倒れかけた小さな箱を見つけた。中には古びた手紙が詰め込まれている。客が手に取ると、途端に冷たい空気が包み込んだ。手紙には「4月9日」とだけ書かれていた。それだけで、何かを思い出させる不吉な響きがあった。

再び、あの雨戸を叩く音が響く。今度は強く、まるでこちらを求めるかのようだ。客は引き返そうとしたが、体が動かない。不思議な力が働いているかのようだった。

「来て」と再び声が囁く。音は近づいてくる。客は逃げようとしたが、暗闇の中から何かが這い寄るのを感じた。その瞬間、目の前の雨戸がひとりでに開き、外の雨が滝のように流れ込んだ。

彼は背後からの視線を感じ、振り返る。そこには誰もいない。ただ静寂が広がっていた。恐怖で心臓が高鳴る最中、彼は急いでその場を離れ、廊下へと走った。振り返ることができず、無我夢中で階段を駆け下りた。

外に出ると、雨は強く、暗闇が一層深まっていた。外に立っていた人影はもう消えていた。しかし、彼の心の中には、何かが残り続けた。そして、その夜の不吉な体験が、彼の中で生涯消えない影として定着することを知る由もなかった。

雨戸を叩く音は、今も旅館の片隅で静かに鳴り響いている。