鏡の向こうの住人

解説

日本の伝承には、数字にまつわる忌みが色濃く残っている。特に「4」と「9」は不吉な意味を持つとされ、多くの人々に忌避されてきた。4は「死」と同音であるため、病院や家の床数には避けられることが多く、9も「苦」との関連性から、特に旧盆や葬儀の場では注意が必要だとされる。

これらの数字は、妖怪や神の伝承とも結びつき、特にたたりや怨霊の話にしばしば登場する。特定の数字が持つ不吉さは、古来より人々の心に深く根差し、恐怖と敬意を混ぜ合わせた独自の文化を形成している。鏡の存在もまた、魂を映し出す媒介とされ、その向こうにいる何かに怯える者も少なくない。こうした背景を知ることで、語り継がれる怪談は、より深い味わいを持つことになるだろう。

怪談

旅館は古びた木造の建物で、薄暗い廊下が続いている。壁の色は薄い藍色で、長い年月を経て、所々にひびが入っていた。灯りは豆電球のような弱い明かりで、影が踊り、まるで何かが潜んでいるかのように見える。

ある晩、一人の宿泊客がその旅館に泊まった。彼は静寂を好む性格で、特に人混みを避ける傾向があった。部屋に入ると、古い鏡がひとつ、彼の目に留まった。その鏡は、周囲の暗さを映し出しながらも、どこか異様な空気を漂わせていた。

宿泊客は疲れ果てて床に臥せ、すぐに夢の世界へと落ちた。だが、夜が更けるにつれ、どこかから囁く声が聞こえてきた。微かな音が暗闇の中を漂い、彼の耳に届く。「助けて…早く…」と。

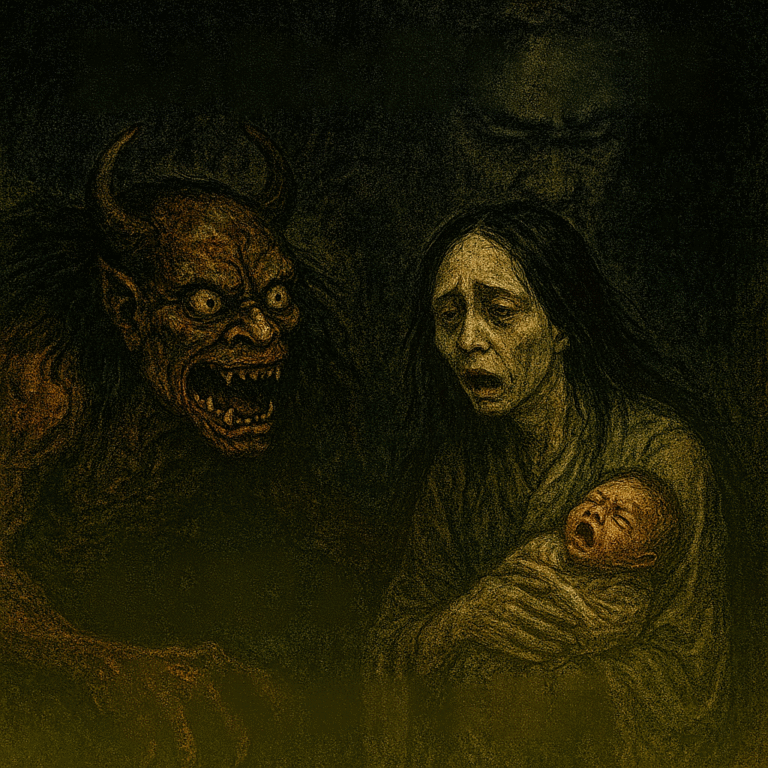

目を覚ました彼は、再び鏡を見つめた。そこには自身の姿が映っているが、ふと気付くと、彼の後ろに誰かが立っているように見える。驚いて振り向くが、そこには誰もいない。再び鏡に目を戻すと、今度はその影が彼に手を伸ばしているではないか。

心臓が高鳴る。何かが彼を呼んでいる。おそるおそる鏡に近づき、影の正体を確かめたくなるが、同時に恐怖が押し寄せてきた。彼は逃げ出すように部屋を飛び出し、廊下を駆け抜けた。

だが、足元には何かが引っかかり、彼は再び後ろを振り返った。もう一度あの鏡が目に映る。そこには、彼と同じ顔をした、しかし目がどこか虚ろな別の自分が映っていた。彼は恐怖のあまり後ずさりし、薄暗い廊下を走り続ける。

最終的に、彼は出口にたどり着く。ふと、その瞬間、背後の壁に視線を向けた。そこには、ひび割れた壁の奥で、かすかに赤い光が漏れているのが見える。何かが隠れているような、不気味な気配を感じつつ、彼はその場を離れ、旅館を後にした。

しかし、その後、彼の心には枷が残った。どこかに見えない何かが、自分の中に潜んでいるような感覚。それはまるで、鏡の向こうの住人が彼に寄生しているかのように思えてならなかった。鏡に映った影は、決して忘れることのできない、薄い違和感として彼の心に留まったままだった。