四と九の間

解説

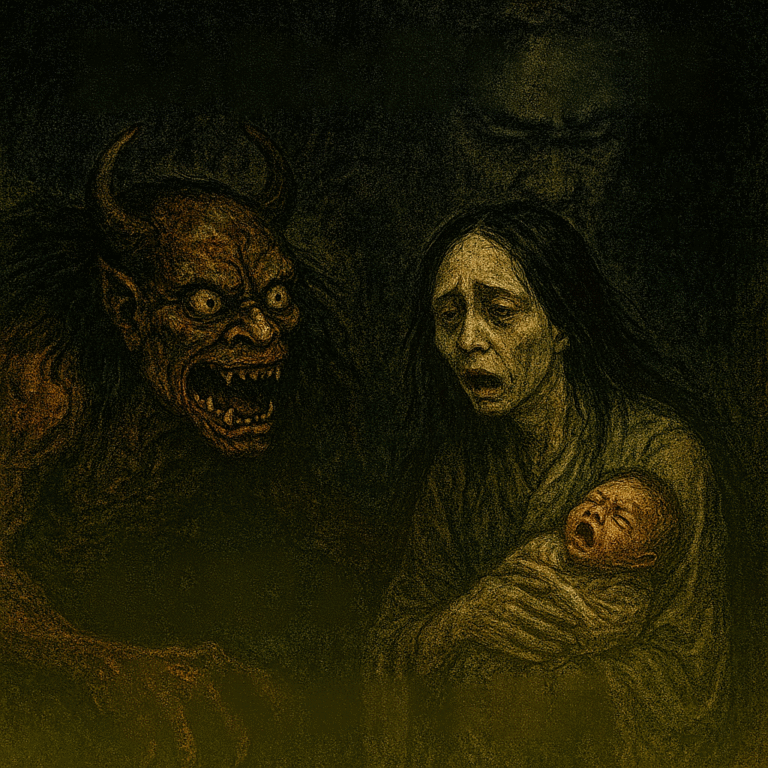

日本の文化において、数字には独特の意味が込められている。特に「4」と「9」は忌み数として知られており、それぞれ「死」と「苦」を連想させる。これらの数字は、多くの民間伝承や神話の中に埋め込まれている。例えば、四面楚歌のように、四つの方向からの攻撃を受けることは不吉とされ、九つの苦しみを経てもなお残るものは、暗い影を伴う。数字はただの記号ではなく、深い感情や恐怖、その奥に潜む何かを象徴している。

このような忌み数は、妖怪や霊の存在とも結びついている。人々は数字を通じて、未知の世界とコンタクトを取ろうとする。特に旅館や古い家に宿る怪異は、これらの数字と何らかの関係があると感じられることも多い。人間が抱える恐怖や不安は、こうした数の背後に潜む深淵と結びついているのかもしれない。

怪談

薄暗い廊下の先に、少し古ぼけた旅館があった。扉はこじんまりしていて、外観は一見無骨だが、どこか古の気配を漂わせていた。冬の夜、温泉に浸かるために訪れた一行は、宿泊することになった。部屋に案内される途中、ふと旅館の主が呟いた。「四と九の部屋は、どうかお避けください。」

「四」と「九」の言葉が耳に残った。部屋の番号は縁起が悪いのか、気になったが、すぐに考えを打ち消した。風呂上がりに、一人で廊下を歩くと、どこか冷え込んだ空気が肌を刺す。壁には古い絵画が飾られ、目が合うような錯覚に陥る。これではいけない。自分の思考を整えようとした。

翌日、朝食を終え、仲間たちと一緒に散策に出かけた。旅館の主が言ったことを思い出し、部屋の番号が気になり始めた。少しおどけた様子で、友人が「じゃあ、四と九の部屋に行ってみるか?」と言った。

その言葉にみんなが笑いながら賛同し、二手に分かれて屋内を探索することになった。幽霊屋敷のような雰囲気の中、四の部屋と九の部屋はすぐ近くにある。恐る恐るドアを叩く。反響する音が響き、誰も出てこない。

「開けてみようか。」と、仲間の一人が言った。その瞬間、風が強く吹き抜け、薄暗い廊下が揺れる。彼はドアを開けてしまった。そこには、何もなかった。ただの静寂が支配する空間だった。しかし、妙に圧迫感があった。まるで誰かがこの部屋を見張っているかのような、じっとした空気が漂っている。

その後、九の部屋にも向かう。しっかりとした取っ手を引くと、古びた襖が開いた。目に飛び込んできたのは、ただの空き部屋。薄明かりに照らされた床には、埃が積もっている。だが、壁に貼られた紙が、ひらりと揺れた。その位置は、あたかも人の目線で、こちらを見ているかのようだった。

「これ、気持ち悪いな。」と、誰かが呟く。暗い空間の中で、自分の息遣いだけが響いている。この部屋は何かを隠している。誰もが感じ取っているが、口に出すことはできなかった。

部屋を後にし、仲間たちと再会する。笑いながらも、どこか緊張した雰囲気が漂っていた。だが、夜が近づくにつれ、奇妙な事が起こり始めた。四の部屋からは、時折微かな声が聞こえてくる。九の部屋からは、誰かが囁くような音がした。彼らは顔を見合わせ、何も言わなかった。

その晩、奇妙な夢にうなされた。夢の中で、数えきれないほどの人影が四の部屋と九の部屋の間を行き来していた。何かが、何かを待っているかのように。目が覚めた瞬間、周囲は静まり返っていた。時計を見ると、午前三時。いつしか、全員が眠っていたはずの部屋から、誰もいなかった。

その後、旅館を後にする時、主が一言。「またお越しください。」と言った。その声には、どこか余韻が漂っていた。振り返ると、薄暗い廊下の先に、四と九の部屋が静かに佇んでいた。気のせいか、暗がりの中で、誰かがこちらを見ているように感じた。心の奥底で、何かが囁く。次は誰が、四と九の間に立つのだろう。